[コンクリート構造物] 調査・診断

外観目視法

構造物のひび割れパターン、ひび割れ幅、析出物(錆汁、白華)などを観察し、劣化原因等の推定。

打音法

外観目視のひとつとしてテストハンマーの打音により、構造物の浮き等の調査を行います。

反発硬度法

シュミットハンマーによりコンクリート構造物の表面強度を推定します。

超音波法

ひび割れを挟んだ発振子と受振子間の弾性波伝播時間測定によりひび割れ深さを測定します。

自然電位法

コンクリート表面で測定した鋼材の自然電位の結果によって、鋼材の腐食状況を診断します。

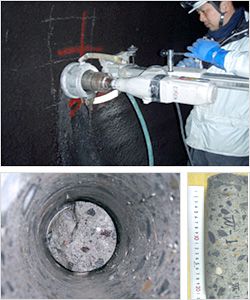

コア採取

主にコンクリートの内部状況および物性を調べるために実施します。

上 :コア採取状況

下左:コア採取孔

下右:採取コア

上 :コア採取状況

下左:コア採取孔

下右:採取コア

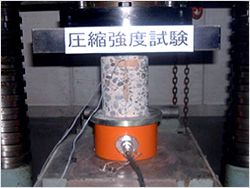

圧縮強度試験、静弾性係数試験

コンクリートの強度を測定するため、採取したコアを整形した後、圧縮強度試験を実施します。

また、静弾性係数が必要な場合は、歪みゲージを貼り圧縮強度試験と並行して実施します。

また、静弾性係数が必要な場合は、歪みゲージを貼り圧縮強度試験と並行して実施します。

動弾性係数試験

試験体を破壊しないで(継続的に測定する場合など)弾性係数を調べるときは動弾性係数測定を実施します。

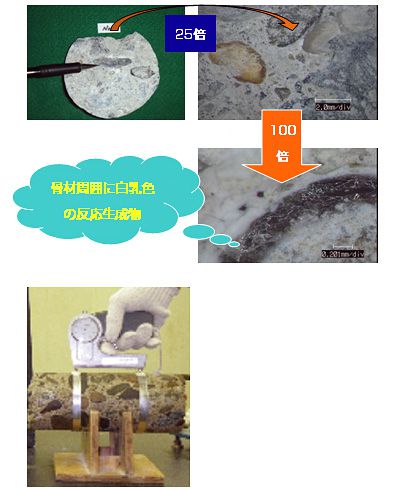

アルカリシリカ反応性試験

アルカリシリカ反応が進行すると、コンクリートに異常な膨張およびそれに伴うひび割れを発生する事があります。

コアからアルカリ骨材反応かどうかを調べる試験方法としては

①岩種判定

②粉末X線回折

③偏光顕微鏡観察

等があります。

また、今後も膨張するかどうかを測定する方法としては、コアによる促進膨張試験があります。

コアからアルカリ骨材反応かどうかを調べる試験方法としては

①岩種判定

②粉末X線回折

③偏光顕微鏡観察

等があります。

また、今後も膨張するかどうかを測定する方法としては、コアによる促進膨張試験があります。

その他 (1)塩分含有量試験

塩分濃度が鋼材位置にまで浸透すると鋼材表面の不働帯皮膜が塩化物イオンにより破壊されることで腐食しやすくなります。

このため、測定を結果により、鋼材位置での現状の塩分濃度および今後の塩分濃度を予測します。

このため、測定を結果により、鋼材位置での現状の塩分濃度および今後の塩分濃度を予測します。

その他 (2)配合推定試験

硬化コンクリートの水セメント比を分析により推定します。